こんにちは。

リサイクルショップバイキングスタッフです。

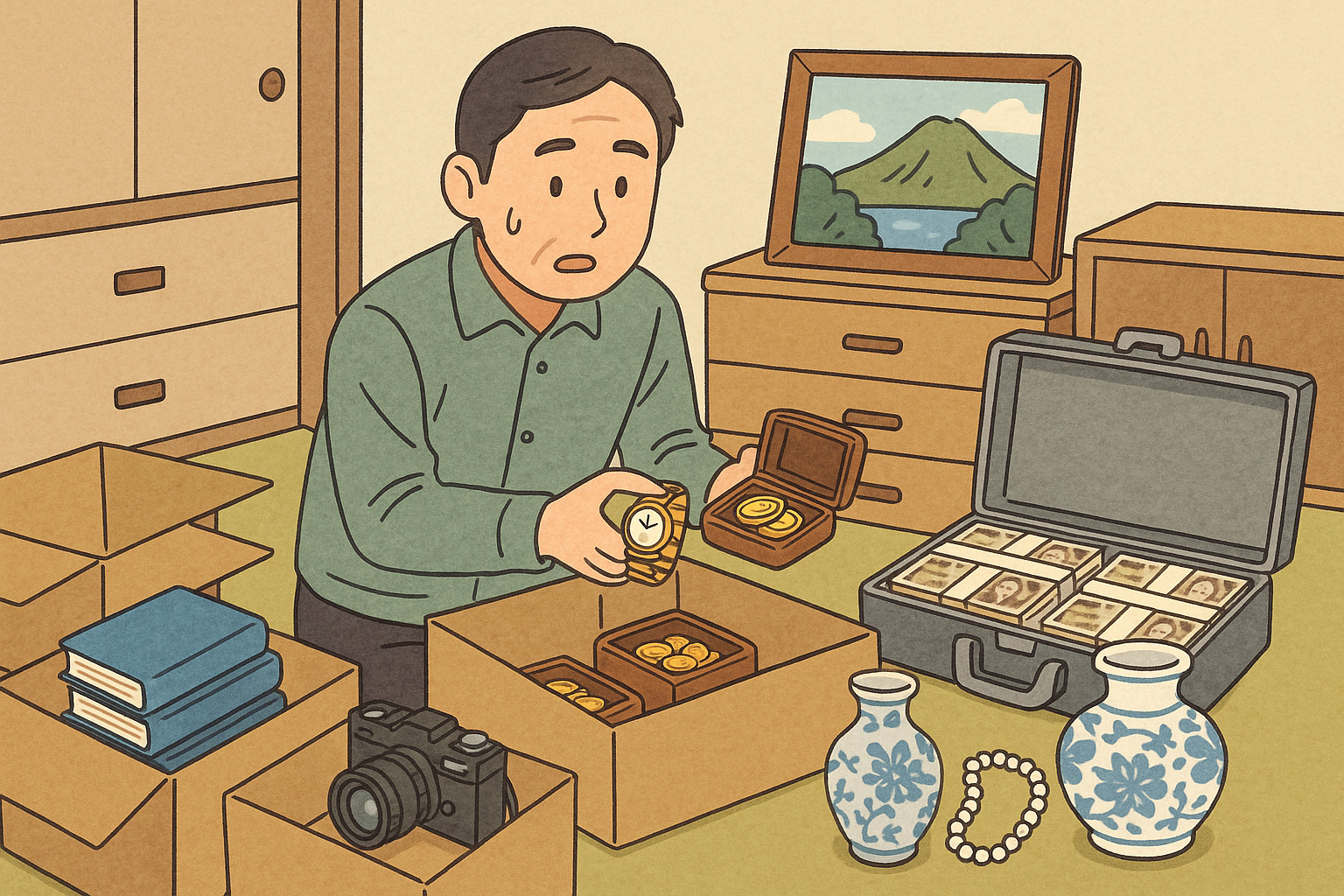

遺品整理をいつ始めるかは、感情面と実務面が交錯する難しい判断です。

葬儀直後に手をつけるべきか、四十九日(忌明け)まで待つべきかは状況次第。

この記事では「急ぐべきケース」「心の整理を優先するケース」を具体的なタイムラインやチェックリスト、

業者選びのポイントとともに詳しく解説します。

賃貸・自宅・遠方それぞれの進め方やトラブル事例、費用目安も紹介しますので、

実務と心情の両面から判断する材料にしてください。

目次

■ 遺品整理を始めるタイミングの結論

- 急ぎで処理が必要:住居明け渡し・衛生・賃料負担などがある場合は葬儀後できるだけ早めに着手。

- 家族の心情や慣習を尊重したい:四十九日を一区切りにして準備開始するのが一般的。

- 業者利用は柔軟:即日対応や段階的対応が可能な業者もあるため、状況に合わせて相談。

■ 開始時期の判断材料

- 賃貸契約の解約期限や不動産売却のスケジュール

- 衛生面(悪臭・カビ・害獣の発生リスク)

- 遠方の親族が集まれる日程や宗教的慣習

- 重要書類・貴重品の早期確保の必要性

- 遺族の心理的負担と作業が可能な人手の有無

■ いつ始めるか別のメリット・デメリット

亡くなった直後に始める(0〜2週間)の利点・注意点

- 利点:衛生面の悪化を防げる、早期に手続きを進められる、退去期限に余裕が生まれる

- 注意点:感情が落ち着かない時期で判断ミスや家族間トラブルのリスクが高い

四十九日(忌明け)を目安に始める(2〜8週間)の利点・注意点

- 利点:遺族の合意形成がしやすく、精神的な区切りをつけやすい

- 注意点:時間を置くことで物品の劣化や害虫被害が出る可能性がある

長期保留(3ヶ月以上)のリスク

- 書類の探索や資産整理が遅れることで相続手続きに影響が出る

- 賃貸契約や管理費の負担が続く

■ 時系列で見る「やることリスト」—即時・短期・中期プラン

即時(0〜2週間)で行うこと

- 貴重品(現金・通帳・印鑑・重要書類・遺言書)の探索と別保管

- 現状の写真撮影(部屋全体・重要品・家電・損傷箇所)

- 電気・ガス・水道・郵便の一時停止手続きの確認

- 賃貸なら管理会社へ連絡し、退去や家賃の取り扱いを相談

短期(2〜8週間)で行うこと

- 親族間で分配方針を決める(誰が何を引き取るかのリスト化)

- 不要品の分別:売却・寄付・リサイクル・廃棄の振り分け

- 業者へ見積もり依頼(複数社比較)

中期(1〜3ヶ月)で行うこと

- 不動産の処分/賃貸契約の精算・原状回復対応

- 相続手続き(預貯金、名義変更、保険請求など)と連動した整理

- 重要書類のスキャン保存と関係者への共有

■ ケース別の推奨スケジュール例

賃貸物件の場合(退去期限がある)

- 葬儀直後:貴重品確保、管理会社へ連絡

- 2週間以内:写真撮影、業者見積もり依頼

- 1か月以内:処分・原状回復工事の実施

自宅(売却予定がある)

- 葬儀後:重要書類・通帳の確保、写真記録

- 1〜2か月:遺品の選別と売却準備

- 3か月〜:不動産会社と連携して売却活動開始

遠方に住む遺族がいる場合

- まずは写真・ビデオで状況共有、重要品は郵送や信頼できる代理人に一時保管

- 可能なら段階的に作業(優先度の高いものから)

■ 遺品整理の具体的な進め方

1. 事前準備:役割分担と記録

- 連絡リストの作成(親族・関係者・業者の連絡先)

- 写真撮影と在庫リスト(品名・状態・希望者の有無を記録)

2. 分類ルールの設定

- 即時保管:現金・通帳・印鑑・保険証書・遺言書

- 保留(判断待ち):思い出品(箱を作る)

- 処分:壊れた家具・不要な衣類など

3. 売却・寄付・廃棄の具体的手順

- リサイクル家電はメーカー回収や家電リサイクル法に従う

- 貴重品は査定を複数依頼(ブランド品・貴金属)

- 寄付は受け入れ条件を確認(衣類・家具の状態を事前にチェック)

■ 業者に依頼するタイミングと選び方チェックリスト

- 問い合せ時に確認すべき項目:

- 見積もり内容の内訳(人件費・搬出費・処分費など)

- 対応可能な日程と作業時間

- 損害時の保険加入や補償範囲

- 許認可の有無・遺品に関する取り扱い方針(写真撮影・立ち合い可否)

- 追加費用の発生条件(階段搬出・特殊処分など)

- 見積りは口頭だけでなく書面で受け取ること(後のトラブル防止)

■ 費用の目安

- ワンルーム:3万〜10万円(作業時間1〜半日程度)

- 2DK〜3LDK:10万〜25万円(荷物量・階数で増減)

- 一戸建て・大量処分:30万〜(特殊処分や遺品整理後の清掃・リフォームを含むとさらに増加)

- 追加料金の例:ピアノ・大量の書籍・特殊廃材の処分など

■ トラブル事例と回避策

- 事例1:親族間で「どちらが何を持つか」で揉めた → 回避策:写真とリストで事前に共有、第三者の立ち合いを設定

- 事例2:業者と作業範囲で認識ずれ → 回避策:作業前に搬出対象品の明示と書面での合意

- 事例3:貴重品の紛失疑惑 → 回避策:発見時の写真記録と署名入りの引き渡しメモ作成

■ 心のケアとサポートの利用

- 感情的に辛い時は無理をせず「保留ボックス」を活用する(すぐ決めなくて良い品を分ける)

- 地域の遺族会や公的相談窓口、カウンセリングサービスを活用する

- 信頼できる友人や親族に作業を依頼することで負担を分散する

■ よくあるQ&A

Q. 仕事が忙しくて時間が取れない。業者に任せるべきですか?

A. 物理的・精神的負担が大きい場合は業者利用が合理的です。見積りは複数社比較し、立ち合いの有無や細部の扱いを事前に確認しましょう。

Q. 思い出の品の処分をめぐって親族と意見が合いません。どうすれば?

A. 写真で記録し、保留ボックスを作成して期限を決める(例:半年保管)。第三者を交えた話し合いを行うのも有効です。

Q. 遺品の中に相続対象となるものがあった場合の注意点は?

A. 不動産や預貯金、有価証券などは早めに専門家(司法書士・弁護士・税理士)に相談してください。処分してしまうと法的な問題になる可能性があります。

■ 参考:簡易チェックリスト

- 貴重品の発見・保管:□完了 □未完了

- 重要書類の整理(戸籍・保険):□完了 □未完了

- 賃貸・不動産の期限確認:□完了 □未完了

- 業者見積り取得:□済 □未済

- 家族間での役割分担:□決定 □未決

- 写真記録(作業前・作業後):□済 □未済

■ 最後に:優先順位は「安全・法務・心情」

遺品整理は「安全(衛生)」「法務(貴重品・相続)」「心情(遺族の気持ち)」のバランスで優先順位を決めましょう。まずは貴重品確保と写真記録だけでも行い、業者や専門家に相談しながら段階的に進めるのがトラブルを避ける最短の方法です。

リサイクルショップバイキング富山本店

リサイクルショップバイキング根塚店

リサイクルショップバイキング金沢本店

リサイクルショップバイキング福井店

コメント